Efforts durables de la Société canadienne du sang pour rendre le système transfusionnel plus inclusif pour les communautés africaines, caribéennes et noires

Ce document fait régulièrement l’objet de mises à jour. Dernière mise à jour : mai 2025

--

La Société canadienne du sang se donne pour priorité d’offrir aux personnes de tous horizons et de toutes communautés l’accès à des produits sanguins de première qualité en constituant un bassin de donneurs qui reflète la population canadienne, notamment en termes de diversité raciale et ethnique.

Nous avons besoin de davantage de donneurs de sang réguliers issus des communautés noires et racisées pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies comme l’anémie falciforme (drépanocytose) ou la thalassémie, dont le traitement peut nécessiter du sang particulier provenant de donneurs d’ascendance similaire. Toutefois, nous sommes conscients que notre organisation abrite encore un racisme anti-Noirs et d’autres obstacles à l’inclusion qui affectent l’expérience de don de nombreuses personnes, ainsi que leur point de vue sur la Société canadienne du sang.

Le présent article se veut un résumé des actions actuellement entreprises à l’échelle de la Société canadienne du sang pour éliminer ces obstacles à l’inclusion qui touchent exclusivement, ou de façon disproportionnée, les personnes et communautés noires.

--

Au Canada, plus de 1,5 million d’individus s’identifient comme Noirs, ce qui représente 4,3 % de la population canadienne. En rejoignant la chaîne de vie du Canada, nombre de ces personnes âgées de 17 ans ou plus ont le potentiel d’améliorer ou de sauver des vies au Canada et dans leur propre communauté.

Alors pourquoi y a-t-il moins de 1 % de donneurs de sang noirs*?

La réponse à cette question est complexe. Avant toute chose, il est important que nous reconnaissions l’histoire du racisme systémique et du racisme anti-Noirs dans les institutions canadiennes.

Grâce à une réflexion approfondie et un examen minutieux de certaines de nos pratiques actuelles et passées en matière de sélection des donneurs, à des recherches et consultations spécialisées et à une mobilisation communautaire de tous les instants, nous en apprenons chaque jour davantage sur le racisme anti-Noirs et les autres obstacles à l’inclusion au sein de notre organisation.

Nous sommes conscients que le racisme anti-Noirs a des répercussions sur de nombreux donneurs pourtant indispensables, sur les personnes malades et hospitalisées que nous servons, ainsi que sur l’expérience des employés, des bénévoles, des partenaires et des partisans de la Société canadienne du sang.

C’est pourquoi nous sommes déterminés à faire de l’élimination du racisme systémique et des autres obstacles à l’inclusion une priorité dans le cadre de notre plan stratégique actuel.

La Société canadienne du sang s’efforce de devenir une organisation de lutte contre le racisme qui garantit des interactions respectueuses, bienveillantes et adaptées aux spécificités culturelles de toutes les personnes et communautés qui font le choix de nous aider. Pour y parvenir, nous nous attachons à mener des dialogues réguliers, à collaborer et à renforcer la confiance avec les communautés noires, autochtones, racisées et en quête d’équité.

L’une des trois priorités de notre engagement stratégique en matière de développement durable est de refléter et de servir la diversité du Canada. Ces efforts sont essentiels pour honorer notre objectif, diversifier notre bassin de donneurs à l’image de la population canadienne et garantir l’accès aux produits sanguins à toutes les personnes qui en ont besoin, notamment celles qui sont atteintes d’anémie falciforme (drépanocytose), qui ont du sang rare ou qui sont en attente d’une greffe de cellules souches.

|

* Remarque : Le terme « Noirs » est utilisé dans cet article pour désigner les individus issus des communautés africaines, caribéennes et noires, qu’ils soient nés au Canada ou ailleurs. |

Aller à :

- 1. État actuel du bassin de donneurs noirs

- 2. Critères d’admissibilité ayant une incidence sur le don et la mobilisation

- 3. Aider les personnes noires atteintes d’anémie falciforme (drépanocytose)

- 4. Initiatives en cours et mobilisation communautaire

1. État actuel du bassin de donneurs noirs

En 2025, les personnes qui s’identifient comme Noires au Canada représentaient un peu moins de 1 % des donneurs de sang total, environ 2 % des personnes inscrites au Registre de donneurs de cellules souches et 5 % des donneurs de sang de cordon. Or, la population noire au Canada, qui a atteint 1,5 million en 2021, soit 4,3 % de la population totale, continue de croître et devrait dépasser les 3 millions d’ici 2041.

Pour que la chaîne de vie du Canada reflète la population de notre pays, notamment en termes de diversité raciale et ethnique, il est important qu’il y ait davantage de donneurs réguliers issus des communautés noires et racisées.

La diversification de notre bassin de donneurs à l’image de la population du Canada est essentielle pour que les patients aient accès aux produits sanguins de première qualité dont ils ont besoin.

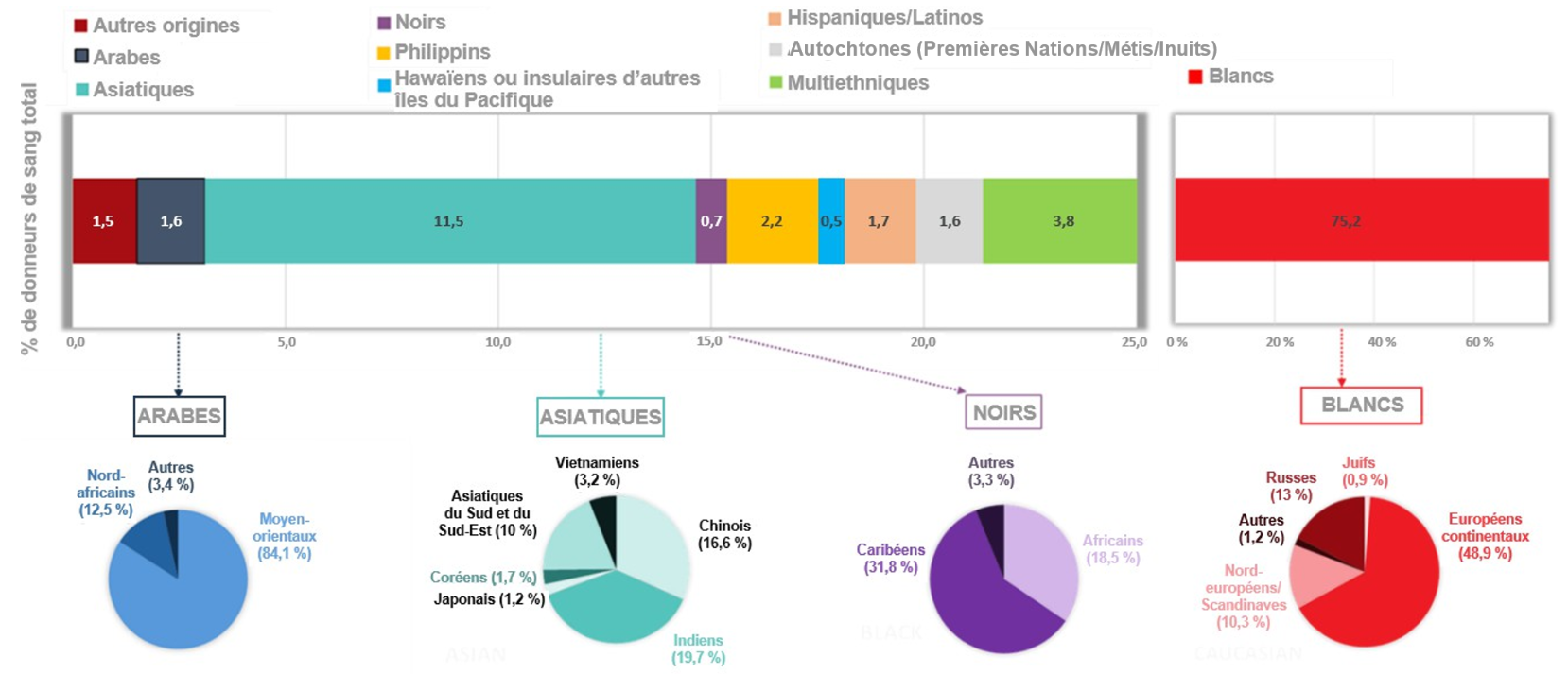

Le graphique ci-dessus illustre la composition, en 2023, de notre bassin de donneurs de sang total, sur la base de l’origine ethnique auto-déclarée. Lors du processus de don, tous les donneurs sont invités à répondre à une question facultative sur leur origine ethnique, ce qui permet à nos laboratoires de savoir quelles analyses complémentaires réaliser pour trouver les sangs rares les plus répandus chez certaines populations. En 2023, 94 % des donneurs ont répondu à cette question.

Remarque : Nous utilisons de moins en moins le terme « caucasien » dans nos collectes de données, car il dénote une classification raciale désuète; nous utilisons, à la place, le terme « blanc ». Si le terme « caucasien » apparaît dans ce graphique, c’est uniquement parce qu’il figurait dans les réponses des donneurs en 2023.

Pourquoi est-il important pour un fournisseur de sang d’avoir un bassin de donneurs diversifiés en termes de races, d’ethnies et d’ascendances?

Si la plupart des gens peuvent bénéficier du sang de l’un des quatre groupes sanguins principaux (A, B, AB et O), certaines personnes ont besoin de produits sanguins présentant des combinaisons plus inhabituelles de marqueurs de groupe sanguin, qui dépassent les systèmes habituels ABO et Rh.

C’est le cas notamment des personnes atteintes d’anémie falciforme (drépanocytose) ou de thalassémie, qui peuvent avoir besoin de transfusions chroniques et, parfois, de sang particulier provenant de donneurs d’ascendance similaire, les groupes sanguins étant héréditaires.

Au Canada, les personnes atteintes d’anémie falciforme sont surreprésentées chez les Noirs. Les donneurs ayant des origines d’Afrique subsaharienne et/ou des Caraïbes sont donc plus susceptibles de présenter les groupes sanguins complexes ou inhabituels essentiels à ces personnes.

Les personnes atteintes d’anémie falciforme, en particulier celles qui ont besoin de transfusions régulières, sont moins susceptibles d’avoir des effets secondaires si elles reçoivent des produits sanguins issus de donneurs ayant un groupe sanguin similaire.

Or, certains groupes sanguins sont plus largement présents dans certains groupes raciaux. Par exemple, les groupes sanguins U négatif, Jsb négatif, Joa négatif ou Hy négatif se retrouvent uniquement chez les personnes des communautés africaines, caribéennes et noires. Ces groupes sanguins, ou plus précisément les marqueurs à la surface des globules rouges peuvent influencer la compatibilité transfusionnelle. Bien que nous parlions moins souvent de ces groupes sanguins, ils peuvent être très importants pour garantir la sécurité transfusionnelle chez certains patients.

En accroissant et en diversifiant notre bassin de donneurs de sang noirs, nous pourrons assurer aux patients l’accès aux globules rouges spécialement compatibles dont ils ont besoin.

En savoir plus sur l’importance de la diversité raciale et ethnique dans l’approvisionnement en sang

2. Critères d’admissibilité ayant une incidence sur le don et la mobilisation

Depuis des années, certains de nos critères d’admissibilité géographiques affectent de façon disproportionnée les individus issus des communautés noires et empêchent de nombreux donneurs potentiels de rejoindre la chaîne de vie du Canada.

Au fil du temps, les progrès réalisés dans les plateformes d’analyse, la recherche scientifique et la compréhension de certaines maladies transmissibles nous ont permis d’apporter des modifications nécessaires à certains de nos critères et de soumettre des demandes de changement officielles à Santé Canada, l’organisme qui nous réglemente. Toutefois, ces changements ne suffisent pas à éliminer tous les obstacles au don.

Aujourd’hui encore, nous continuons d’apprendre comment nos politiques et nos critères d’admissibilité actuels et passés peuvent affecter les communautés noires, et nous concentrons nos efforts sur l’élimination de ces obstacles.

Alors que nous nous efforçons de rendre le système transfusionnel plus inclusif, nous savons qu’il est important de le faire d’une manière qui prenne en compte le passé.

C’est dans cette optique que nous présentons ci-dessous, en plus des informations sur nos travaux en cours, le détail de certains de nos critères d’admissibilité passés et actuels qui continuent d’avoir des répercussions sur de nombreuses personnes issues des communautés noires.

Anciens critères d’admissibilité en lien avec certains pays africains

En 1996, la Société canadienne de la Croix-Rouge, notre prédécesseur, a été chargée par Santé Canada d’ajouter au processus de sélection des donneurs de sang une question portant spécifiquement sur huit pays africains : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine et le Tchad. À la même époque, des questions similaires ont été introduites aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA).

Cette question demandait aux donneurs potentiels s’ils avaient résidé, s’ils étaient nés et/ou s’ils avaient eu un rapport sexuel avec une personne qui résidait ou était née dans l’un de ces huit pays après 1977. Dans l’affirmative, ils n’étaient pas autorisés à donner du sang.

Au moment où cette question a été introduite, les méthodes de dépistage existantes ne permettaient pas de détecter avec fiabilité une nouvelle souche de VIH appelée VIH-O, laquelle était principalement observée chez les personnes d’Afrique centrale et de l’Ouest.

Lorsque la Société canadienne du sang a pris le relais de la Société canadienne de la Croix-Rouge et a commencé à gérer le système d’approvisionnement en sang en 1998, ces critères d’admissibilité, et d’autres étaient déjà en place.

Avec le temps, nous avons réussi à obtenir l’approbation de Santé Canada pour éliminer cette question de notre processus de sélection de donneurs.

Voici un bref historique de l’évolution de ces critères :

- 1994 : La souche VIH-O est reconnue à l’échelle mondiale et détectée pour la première fois au Cameroun et au Gabon.

- 2009 : De nouveaux tests sont homologués au Canada pour dépister le VIH-O. En prévision de leur utilisation, la Société canadienne du sang amorce de longues discussions avec Santé Canada, la priant instamment d’approuver l’élimination de la question portant sur les huit pays africains.

- 2011 : Les tests d’amplification des acides nucléiques (TAN) pour le dépistage du VIH-O sont homologués au Canada. Les deux types de tests utilisés au Canada pour dépister le VIH (détection des anticorps et TAN) sont désormais homologués pour dépister le VIH-O.

- 2013 : La Société canadienne du sang reçoit l’approbation de Santé Canada pour modifier la question, ce qui permet aux personnes originaires du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale, du Niger, du Nigéria, de République centrafricaine et du Tchad de donner du sang. Les personnes nées ou ayant vécu au Cameroun restent exclues du don, et le Togo est ajouté à la question, car Santé Canada demeure préoccupée par deux nouvelles souches du VIH signalées dans ces deux pays.

- 2016 : La période d’attente passe d’une durée indéterminée à un an pour les personnes nées ou ayant vécu au Cameroun et au Togo.

- 2018 : À la suite d’autres discussions avec Santé Canada, nous éliminons complètement la question de notre processus de sélection.

Bien que ces anciens critères ne soient plus en place, leur héritage continue d’avoir un impact durable sur de nombreuses personnes issues des communautés noires, en particulier celles ayant récemment séjourné en Afrique ou en ayant émigré.

De plus, de nombreuses personnes qui étaient concernées par les anciennes questions en lien avec ces pays africains ne sont toujours pas autorisées à donner du sang en raison des critères de voyage liés au paludisme (malaria).

Vous trouverez dans les paragraphes qui suivent d’autres informations sur ces critères et sur les efforts que nous déployons pour les modifier.

Critères d’admissibilité liés au paludisme (malaria)

Chaque fois qu’une personne souhaite faire un don de sang, nous lui demandons où elle a déjà vécu ou voyagé, car il se peut qu’elle ait séjourné dans une région touchée par certaines infections transmissibles par les transfusions de sang, comme le paludisme.

Chaque année, environ 6 000 personnes sont invitées à attendre trois mois avant de pouvoir donner du sang à cause de récents séjours dans des régions fortement impaludées.

Environ 1 500 à 2 000 personnes sont par ailleurs invitées à attendre trois ans avant de donner du sang à cause de séjours de plus de six mois dans une région impaludée. Et 1 000 à 1 500 personnes ne peuvent pas faire de don de sang parce qu’elles ont déjà attrapé le paludisme.

Les périodes d’attente dépendent de la durée du séjour dans certaines régions. En effet, le risque de développer une nouvelle infection ou une infection qui n’a pas encore été reconnue diminue avec le temps, bien qu’elle puisse passer inaperçue pendant des années.

Les personnes ayant déjà eu le paludisme ne peuvent pas donner de sang total, de plaquettes ou de plasma en vue d’une transfusion, car les parasites responsables du paludisme peuvent rester latents pendant des dizaines d’années. Ainsi, quel que soit le temps qui s’est écoulé, il demeure toujours un faible risque qu’une personne infectée par le passé soit toujours porteuse du parasite.

Parce que la transmission du paludisme survient dans les régions de forte activité des moustiques anophèles vecteurs de la maladie (principalement en Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud et Océanie), la plupart des personnes qui ne sont pas autorisées à donner du sang en raison de nos critères d’admissibilité liés au paludisme ont voyagé dans ces régions, y ont vécu ou en ont émigré.

Ce qui signifie que les plus longues périodes d’attente ou l’interdiction de donner touchent de façon disproportionnée les personnes issues des communautés africaines, caribéennes et noires, et celles originaires du Moyen-Orient et d’Asie du Sud.

Il est important d’éliminer les obstacles au don et d’augmenter la participation à la chaîne de vie du Canada des personnes originaires de régions impaludées pour les personnes qui ont besoin de produits sanguins complexes (personnes atteintes d’anémie falciforme [drépanocytose], personnes en attente d’une greffe de cellules souches), car elles ont souvent besoin de sang de donneurs d’ascendance similaire.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les critères d’admissibilité actuels associés au paludisme. Nous vous expliquons également comment nous avons réduit les périodes d’attente pour les voyages de courte durée. Enfin, nous vous présentons les prochaines étapes de notre démarche, soit l’introduction d’un test de dépistage du paludisme dans le processus de sélection et la modification des critères actuels.

Critères actuels d’admissibilité au don liés au paludisme

|

Donneur potentiel |

Admissibilité au don de sang total, de plaquettes ou de plasma en vue d’une transfusion |

Admissibilité au don de plasma source |

|

Si vous avez passé moins de 24 h au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, où les risques d’attraper le paludisme sont les plus élevés |

Admissibilité immédiate |

Admissibilité immédiate |

|

Si vous avez passé moins de six mois dans une région où les risques d’attraper le paludisme sont les plus élevés |

Admissibilité à donner trois mois après la date du départ de la région à risque |

Admissibilité immédiate |

|

Si vous avez passé plus de six mois consécutifs dans une région où les risques d’attraper le paludisme sont les plus élevés |

Admissibilité trois ans après la date du départ de la région à risque |

Admissibilité immédiate |

|

Si vous avez déjà eu le paludisme |

Exclusion du don de sang |

Admissibilité six mois après le rétablissementLearn more about malaria and blood donation |

En savoir plus sur le paludisme et le don de sang

Les personnes et les communautés touchées par ces critères d’admissibilité nous demandent souvent pourquoi nous ne réalisons pas un test de dépistage du paludisme actif lors de notre processus de sélection.

Début 2025, Santé Canada a approuvé le premier test de détection moléculaire du paludisme pour les donneurs de sang. Ce test a été élaboré par Roche, un fabricant d’instruments médicaux qui développe des médicaments et des tests de diagnostic innovants.

Grâce à ce nouveau test, la Société canadienne du sang pourra commencer à tester, de manière sélective, les donneurs de sang lors du processus de sélection et éventuellement modifier les critères d’admissibilité au don de sang relatifs au paludisme. Nous estimons pouvoir le mettre en œuvre d’ici début 2027.

Toutefois, avant de procéder, nous devrons évaluer son intégration dans nos processus de don et obtenir l’autorisation de Santé Canada de l’utiliser dans le système canadien d’approvisionnement en sang.

Vous trouverez plus loin davantage d’informations sur ce nouveau test.

Évolution des critères d’admissibilité liés au paludisme (1998-2023)

Malgré l’absence de test de dépistage du paludisme approuvé par Santé Canada, nous avons progressivement changé nos critères liés au paludisme. Tout comme les anciens critères d’admissibilité en lien avec certains pays africains, les critères d’admissibilité liés au paludisme avaient été mis en place par notre prédécesseur, la Société canadienne de la Croix-Rouge, avant que la Société canadienne du sang soit fondée en 1998.

Au fil du temps, nous avons revu ces politiques, puis rassemblé et présenté des données probantes à Santé Canada dans le but de réduire les périodes d’attente pour les personnes ayant séjourné de courtes périodes dans des régions impaludées.

Depuis 2022, nous consacrons d’importantes ressources à l’évaluation d’autres solutions que les critères d’admissibilité actuels.

Voici un bref historique de l’évolution de ces critères :

- 2011 : Élimination des périodes d’attente pour les personnes ayant récemment séjourné à Quintana Roo, au Mexique et en République dominicaine.

- 2016 : Élimination des périodes d’attente pour les personnes ayant passé moins de 24 heures dans les régions d’Amérique présentant un risque modéré de paludisme.

- 2018 : Élimination des périodes d’attente pour les personnes ayant séjourné dans des régions exigeant uniquement la prévention des piqûres de moustique, conformément aux recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Maintien des périodes d’attente pour personnes ayant séjourné dans des régions où sont recommandés des traitements préventifs (médicaments antipaludéens, répulsifs à moustiques tropicaux, moustiquaires imprégnées d’insecticides, etc.).

- 2020 : Réduction des périodes d’attente de 12 mois à 3 mois pour les séjours de courte durée dans des régions impaludées.

- 2022 : Début du processus de révision et d’évaluation par la Société canadienne du sang des critères actuels liés au paludisme à l’aide d’un cadre élaboré par l’Alliance of Blood Operators (ABO) qui propose aux fournisseurs de sang une approche décisionnelle en matière de sécurité transfusionnelle.

- 2023 : Organisation de séances de mobilisation et d’entrevues avec des personnes et des communautés qui ont été ou auraient pu être affectées par les critères d’admissibilité liés au paludisme (patients, donneurs, représentants d’associations de patients). Consultation de médecins, de chercheurs et de professionnels de la santé ayant des connaissances et des expériences pertinentes. Ces parties prenantes nous ont permis de comprendre que l’introduction d’un test de dépistage du paludisme dans le processus de sélection et la mise à jour des critères actuels applicables au sang et aux plaquettes représenteraient un changement marquant, tant pour les donneurs potentiels que pour les personnes ayant besoin des produits sanguins.

- 2024 : À la suite de l’évaluation de plusieurs autres solutions, nous avons décidé, d’une part, d’aller de l’avant avec l’évaluation et la mise en place du test d’amplification des acides nucléiques (TAN) pour dépister le paludisme dans le cadre du processus de sélection des donneurs et, d’autre part, de modifier les critères d’admissibilité afférents applicables au sang et aux plaquettes. Nous avons également publié un rapport détaillant notre processus de mobilisation des parties prenantes et notre approche décisionnelle.

Mise en place d’un test d’amplification des acides nucléiques pour le dépistage du paludisme (2024-2026)

Le test d’amplification des acides nucléiques (TAN) est une méthode d’analyse du sang actuellement utilisée par la Société canadienne du sang pour détecter dans les dons de sang les agents pathogènes responsables d’infections comme le VIH, le virus de l’hépatite C et le virus du Nil occidental.

Le TAN permet de renforcer la sécurité transfusionnelle en détectant les agents pathogènes susceptibles de causer des infections ou des maladies. Ce type de test diffère des tests de détection des anticorps que nous utilisons pour dépister d’anciennes infections dans les dons de sang. Lorsqu’une personne a déjà été exposée à certains agents pathogènes, il se peut qu’elle ait des anticorps spécifiques dans son sang, car le sang fabrique des anticorps pour lutter contre les agents pathogènes.

Si les tests de détection des anticorps recherchent des signes d’anciennes infections, d’anciens agents pathogènes ou d’anciens antigènes, le TAN peut quant à lui dépister des infections actives. Un TAN permettra donc de déterminer si des agents pathogènes responsables du paludisme sont présents dans le sang des donneurs au moment du don.

Début 2025, Santé Canada a approuvé le premier test de détection moléculaire du paludisme pour les donneurs de sang. Ce test a été élaboré par Roche, un fabricant d’instruments médicaux qui développe des médicaments et des tests de diagnostic innovants.

Grâce à ce nouveau test, la Société canadienne du sang pourra commencer à tester, de manière sélective, les donneurs de sang lors du processus de sélection et éventuellement modifier les critères d’admissibilité au don de sang relatifs au paludisme. Nous estimons pouvoir le mettre en œuvre d’ici début 2027.

Toutefois, avant de procéder, nous devrons évaluer son intégration dans nos processus de don et obtenir l’autorisation de Santé Canada de l’utiliser dans le système canadien d’approvisionnement en sang.

Étant donné que de nombreux donneurs potentiels sont concernés chaque année par les périodes d’attente applicables à la suite de séjours de courte durée dans les régions impaludées, nous prévoyons que l’introduction du TAN pour le dépistage du paludisme dans le processus de sélection des donneurs et, avec un peu de chance, l’élimination de certaines périodes d’attente auront un impact positif sur les donneurs et les patients.

Un tel test permettra de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en sang. Davantage de personnes issues des communautés noires et sud-asiatiques au Canada seront donc autorisées à donner. Ce test permettra également de garantir aux personnes ayant des besoins transfusionnels complexes et chroniques l’accès aux produits sanguins dont ils dépendent.

Les travaux entourant la mise en place du TAN pour le dépistage du paludisme sont actuellement prioritaires.

Voici quelques exemples des travaux en cours et à venir en 2025 :

- Collaboration avec d’importants développeurs de tests de calibre international

- Obtention du matériel nécessaire au test

- Validation des essais et collecte des données à l’échelle canadienne

- Mise en place du processus réglementaire — qui inclut la demande à Santé Canada d’approuver la mise en place de ce test dans notre processus de sélection et de modifier les critères

- Formation du personnel à la réalisation du test

- Mise en place d’un processus clair et respectueux pour informer les donneurs potentiels ayant obtenu des résultats inhabituels du test

Nous estimons que le TAN pour le dépistage du paludisme sera mis en place dans notre processus de sélection des donneurs en 2026.

D’ici là, alors que nous nous efforçons de la mise en place de ce test aussi rapidement que possible, nous travaillons sans relâche à continuer à répondre aux besoins complexes et chroniques de certains patients.

Vous trouverez ci-dessous davantage d’informations sur ce que nous faisons pour répondre aux besoins des personnes atteintes d’anémie falciforme.

Exigence d’un taux d’hémoglobine minimal

En plus des critères d’admissibilité géographiques, notre exigence d’un taux d’hémoglobine minimal est l’un des obstacles au don les plus fréquemment mentionnés par les personnes issues des communautés noires.

Les donneurs réguliers peuvent voir diminuer leurs réserves en fer. À terme, cette baisse des niveaux de fer peut entraîner une diminution de l’hémoglobine et des globules rouges, conduisant à l’anémie. Les personnes anémiées ou n’atteignant pas les seuils d’hémoglobine requis ne sont pas autorisées à donner leur sang.

Ces seuils peuvent varier selon l’âge et les changements des fonctions corporelles, et les donneurs de toutes ethnies et origines peuvent voir leurs niveaux de fer baisser.

Les taux d’hémoglobine normaux peuvent être légèrement moindres chez les personnes noires que chez les autres groupes. Les donneurs et les non-donneurs noirs trouvent généralement qu’ils sont nombreux à ne pas pouvoir donner à cause du taux d’hémoglobine minimal requis.

Pour certains, il s’agit d’un critère d’exclusion qui affecte de façon disproportionnée la capacité des Noirs à donner du sang.

3. Aider les personnes noires atteintes d’anémie falciforme (drépanocytose)

L’anémie falciforme, ou drépanocytose, est l’une des maladies héréditaires de globules rouges les plus courantes au Canada. Généralement, cette maladie prévaut davantage chez les individus originaires d’Afrique, des Caraïbes, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud. Toutefois, l’anémie falciforme peut toucher n’importe qui, indépendamment des groupes raciaux ou ethniques.

On estime à environ 6 000 les personnes qui sont actuellement atteintes de l’anémie falciforme au Canada, et ce nombre ne cesse d’augmenter. En cause : l’immigration, les nouvelles naissances de parents porteurs de l’anémie falciforme et l’amélioration des soins et des traitements qui augmentent l’espérance de vie.

La Société canadienne du sang est très attentive à la prévalence de cette maladie, la transfusion sanguine étant, au Canada, l’un des meilleurs traitements possibles pour les personnes qui en sont atteintes.

La transfusion de sang permet de traiter différents problèmes de santé causés par cette maladie. Parfois, une seule transfusion suffit. D’autres fois, les personnes qui en sont atteintes doivent se soumettre tout au long de leur vie, toutes les quatre à six semaines, à des échanges de globules rouges — c’est-à-dire au retrait, puis au remplacement de leurs globules rouges « malades » par les globules rouges sains d’un donneur.

Bien qu’il soit nécessaire d’avoir des donneurs de toutes origines pour subvenir aux besoins de ces personnes, ce sont les individus ayant des origines d’Afrique subsaharienne et/ou des Caraïbes qui sont les plus susceptibles d’avoir la bonne combinaison de groupes sanguins pour celles qui ont besoin de transfusions de sang. En effet, les groupes sanguins sont héréditaires, et, au Canada, les personnes atteintes d’anémie falciforme sont en très grande majorité noires.

Ces personnes, en particulier celles qui ont des besoins transfusionnels chroniques, sont moins susceptibles d’avoir des effets secondaires si elles reçoivent des produits sanguins issus de personnes ayant un groupe sanguin similaire.

En savoir plus sur l’anémie falciforme et le don de sang — explorer notre FAQ

C’est pour cela que nous nous employons à promouvoir et à soutenir les initiatives qui permettent aux personnes ayant des besoins transfusionnels complexes d’avoir accès aux produits sanguins dont elles dépendent.

Voici un aperçu de ces initiatives :

- Comprendre la composition ethnique de notre bassin de donneurs

Durant le processus de don de sang, nous posons aux donneurs une question facultative sur leurs origines. Cette question, introduite en 2016, permet de déterminer les analyses complémentaires à réaliser sur les produits sanguins provenant des donneurs les plus susceptibles d’avoir un groupe sanguin ou une combinaison d’antigènes rare.

Pour les patients ayant du sang rare et des besoins transfusionnels complexes ou chroniques, le sang ou les cellules souches les plus compatibles se trouvent chez les donneurs d’origine ethnique ou d’ascendance identique ou similaire.

- Procéder au phénotypage et au génotypage des dons de sang

Lorsque les donneurs répondent à la question facultative sur leur origine ethnique, un échantillon de leur sang fait l’objet d’analyses approfondies, lesquelles permettront de déterminer s’ils ont du sang rare. Ce processus de « phénotypage » ou « génotypage » des échantillons de sang donne des résultats très utiles pour les patients ayant des besoins transfusionnels complexes et chroniques.

Par exemple, grâce au phénotypage (qui détermine les groupes sanguins sur les globules rouges) ou au génotypage (qui détermine les groupes sanguins par l’analyse ciblée des antigènes des globules rouges), nous avons pu procéder au typage de plus de 53 % des donneurs qui s’auto-identifient comme Noirs pour les globules rouges correspondant aux antigènes CEK, qui sont les antigènes les plus importants pour les personnes atteintes de l’anémie falciforme.

Par ailleurs, 38 % des donneurs ont été typés pour les deux autres antigènes les plus importants de cette maladie, soit Duffy et Kidd.

Actuellement, nous mettons la priorité sur ces analyses complémentaires pour les donneurs qui s’auto-déclarent comme ayant une ascendance africaine ou caribéenne.

Bien sûr, nous espérons un jour avoir la capacité et les ressources suffisantes pour phénotyper et génotyper chaque don, mais nous mettons la priorité sur les analyses des donneurs africains et caribéens, car ce sont les plus susceptibles d’avoir le bon groupe sanguin pour les personnes atteintes d’anémie falciforme.

Avec 95 % des donneurs qui s’auto-identifient volontairement durant le processus de sélection, notre capacité à fournir des produits aussi compatibles que possible avec les receveurs a augmenté depuis 2016.

- Assurer une gestion proactive de nos réserves

Notre capacité à identifier et à génotyper les donneurs, en particulier les donneurs qui s’auto-identifient comme Noirs, étant de plus en plus grande, nous pouvons analyser, repérer et mettre de côté les culots globulaires de sang rare ou peu commun pour les personnes ayant des besoins transfusionnels complexes, dont celles atteintes d’anémie falciforme. Nous gardons ces produits pour qu’ils soient immédiatement disponibles lorsque des patients en ont besoin, et ce, quel que soit l’endroit au Canada.

Grâce à notre programme de sang rare, nous sommes également en mesure, le cas échéant, d’importer des produits spécialement compatibles provenant de fournisseurs de sang étrangers.

Nous continuons en priorité à œuvrer pour l’amélioration des services aux personnes atteintes d’anémie falciforme qui ont besoin d’avoir accès à ces produits sanguins. Nous travaillons activement à un projet qui vise à améliorer la compréhension de la chaîne logistique des produits spécialement compatibles et à circonscrire un bassin de donneurs réservé à ces personnes. Cela devrait nous permettre de renforcer notre capacité à anticiper et à satisfaire les demandes, et de mettre au point des stratégies ciblées de mobilisation et de recrutement des donneurs. Dans le cadre de ces travaux, nous travaillons également à ce que les hôpitaux puissent, d’une part, commander plus facilement des produits spécialisés et spécialement compatibles et, d’autre part, suivre l’évolution des programmes de transfusion.

- Mettre au point une stratégie organisationnelle axée sur l’anémie falciforme

Étant donné l’importance grandissante des produits sanguins optimaux pour les personnes atteintes d’anémie falciforme, nous sommes en train de mettre au point une stratégie organisationnelle pour aider ces personnes.

Cette stratégie guidera nos efforts et nos initiatives dans les prochaines années, en même temps que nous nous efforcerons d’améliorer les plateformes, les processus, les services et les systèmes afin de garantir la disponibilité sans délai des produits sanguins les plus optimaux pour les personnes qui en ont besoin. Ces travaux reposent notamment sur un dialogue et une collaboration en continu avec les professionnels de la santé spécialisés dans le traitement de l’anémie falciforme.

La Société canadienne du sang soutient également le projet de loi S-280 (Loi concernant un cadre national sur la maladie falciforme) et la demande de création d’un registre de patient afin de mettre la médecine transfusionnelle au service des personnes atteintes d’anémie falciforme.

4. Initiatives en cours et mobilisation communautaire

La Société canadienne du sang est déterminée à éliminer le racisme systémique et les autres obstacles à l’inclusion pour les donneurs noirs qui, de leur côté, garantissent l’accès aux produits requis par les personnes ayant des besoins transfusionnels complexes — notamment celles atteintes de l’anémie falciforme.

Nous travaillons sans relâche à faire avancer en priorité les initiatives qui font évoluer les critères et améliorent les services aux personnes atteintes d’anémie falciforme, par exemple. Cependant, nous savons que cela ne suffit pas pour éliminer les obstacles au don qui découlent de nos processus ou politiques, et nous attendons des communautés qu’elles se mobilisent à nos côtés.

Nous savons également que nous ne pouvons pas effectuer ce travail tout seuls, et c’est pourquoi nous nous employons, dans notre plan stratégique actuel, à œuvrer en priorité pour le renforcement de la confiance et des relations, la collaboration et l’élaboration conjointe de stratégies et d’approches avec les communautés concernées.

Nous nous efforçons d’être une organisation inclusive de lutte contre le racisme et d’établir des politiques, des procédures et des pratiques respectueuses des valeurs culturelles en consultation avec les communautés noires au Canada.

Il ne suffit pas que les communautés noires rejoignent la chaîne de vie du Canada : nous avons besoin de nous assurer que leurs expériences et leurs interactions avec notre organisation soient toujours positives et respectueuses, et que ces communautés se sentent représentées, valorisées et à leur place.

Voici quelques exemples de nos actions de renforcement de la confiance, de réparation des relations, de collaboration et de mobilisation début 2025 :

- Collaboration avec un consultant externe pour mener un audit et une analyse des politiques et des pratiques de notre organisation. Cette revue est menée dans une perspective d’inclusion et de lutte contre le racisme anti-Noirs, et cherche à définir les schémas et les tendances d’exclusion qui touchent les donneurs noirs.

- Recherches communautaires en sciences sociales avec les communautés noires et africaines pour comprendre les facteurs favorisant ou freinant le don et les conclusions de recherche-action.

- Recherches avec plus de 900 donneurs et donneurs potentiels provenant des communautés noires et sud-asiatiques pour guider notre démarche de recrutement et de mobilisation des donneurs.

- Dialogue et collaboration avec les responsables, les organisations et les influenceurs des communautés noires et de l’anémie falciforme pour éliminer les obstacles au don.

- Participation à des foires sur la santé des communautés noires, rencontres avec des associations africaines, participation à des événements de la communauté de l’anémie falciforme pour nouer des relations et approfondir la compréhension des expériences vécues par les communautés noires avec la Société canadienne du sang.

- Accroissement, soutien et octroi de fonds affectés à notre groupe-ressource d’employés pour les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) afin de renforcer les relations avec et entre les PANDC, et afin de veiller à ce que les points de vue et les expériences des Noirs orientent les initiatives de promotion de l’inclusion des Noirs et d’élimination du racisme anti-Noirs.

- Lancement d’une série de pages et contenus Web qui soulignent l’importance d’un bassin de donneurs offrant une grande diversité ethnique, préparés en collaboration avec des membres et des donneurs des communautés noires et sud-asiatiques.

- Mise en place de mesures visant à constituer un comité consultatif externe africain, caribéen et noir afin d’informer et d’encadrer les efforts pour instaurer un climat de confiance, améliorer les relations et mobiliser significativement les communautés noires au Canada. Ce comité sera officiellement mis sur pied en 2025.

- Mise au point d’une nouvelle approche pour mobiliser les communautés noires et la communauté de l’anémie falciforme, grâce à la collaboration avec une organisation fondée et dirigée par des femmes racisées et des femmes de couleur, et au dialogue avec les communautés.

- Offre de formation aux principaux décideurs sur la reconnaissance et la gestion des biais inconscients et implicites.

Ces actions ne régleront pas tous les problèmes complexes de longue date vécus par les personnes et les communautés noires engagées à nos côtés, mais il s’agit là d’un début.

Nous veillons à une collaboration et un dialogue continus avec les différentes communautés au Canada, et nous continuerons d’écouter, d’apprendre et de tracer ensemble la voie à suivre pour garantir aux personnes de toutes origines et identités les meilleurs traitements et soins possibles.

À propos de la Société canadienne du sang

Fondée en 1998, la Société canadienne du sang est une organisation indépendante et sans but lucratif principalement financée par les gouvernements des provinces et des territoires, à l’exception du Québec. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une institution unique dans le milieu de la santé au Canada. L’organisation offre des services à l’intention des patients dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. La Société canadienne du sang gère également le Registre canadien de transplantation, qui facilite l’échange d’organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.

Complément d’information

1-877-709-7773

media@blood.ca